Temps de lecture : 4 minutes

Le milieu de la bande dessinée : un boys club comme les autres ?

Selon Maëlys Tirehote-Corbin, « le champ de la bande dessinée est connu et reconnu comme un espace majoritairement masculin, traversé par des mécanismes de hiérarchisation, de cooptations masculines et d’invisibilisation du travail des femmes » (2023, 131). Cela s’exprime au quotidien, mais également dans la manière dont on écrit l’histoire de ce neuvième art. Mira Falardeau le résume très bien : « On fait l’histoire de ce que l’on connaît [et] les historiens de la bande dessinée étant des hommes, ils ont littéralement ignoré la presse qu’ils n’avaient pas connue enfants, et ont popularisé uniquement les créateurs de leurs héros d’enfance » (1982, 83 – citée par Santerre 2017).

Regardons de plus près les dynamiques internes à cette discipline.

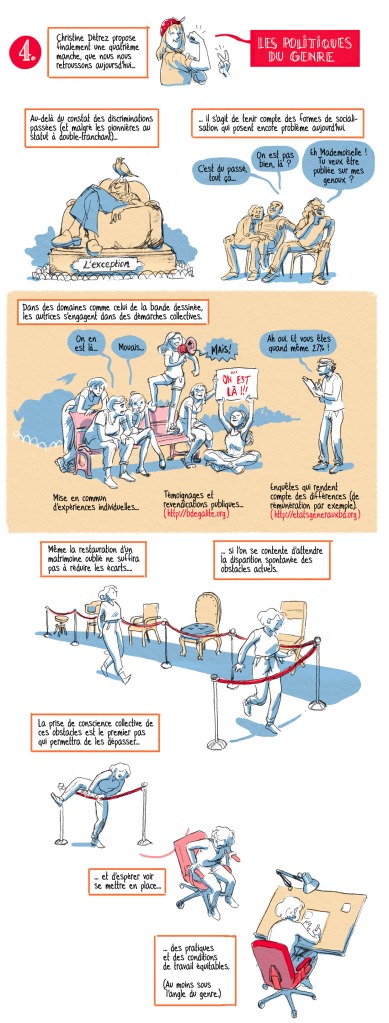

En 2013, Lisa Mandel initie un échange entre des dizaines de créatrices de bandes dessinées concernant leur expérience en tant que femmes dans le milieu de la bande dessinée. Les réponses font état du sexisme éhonté qui ponctue leurs interactions professionnelles. Cet échange permet de tisser des premiers liens entre les autrices. Deux ans plus tard, après avoir été invitée à un événement intitulé “La bd des filles”, Jul Maroh contacte 70 artistes pour faire part de sa colère contre cette initiative misogyne – la moitié d’entre elles avaient déjà pris part à l’échange de 2013. Les autrices se rassemblent alors et se développe le Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Elles se battent principalement contre l’idée qu’il existerait une « bande dessinée féminine », elles soutiennent que la diversité de représentations est essentielle et elles estiment que les « créateurs, éditeurs, institutions, libraires, bibliothécaires et journalistes » ont une responsabilité morale quant au contenu publié et mis en avant. Autrement dit, les relations interpersonnelles autant qu’institutionnelles sont marquées par le sexisme – les témoignages des autrices à ce sujet sont particulièrement alarmants.

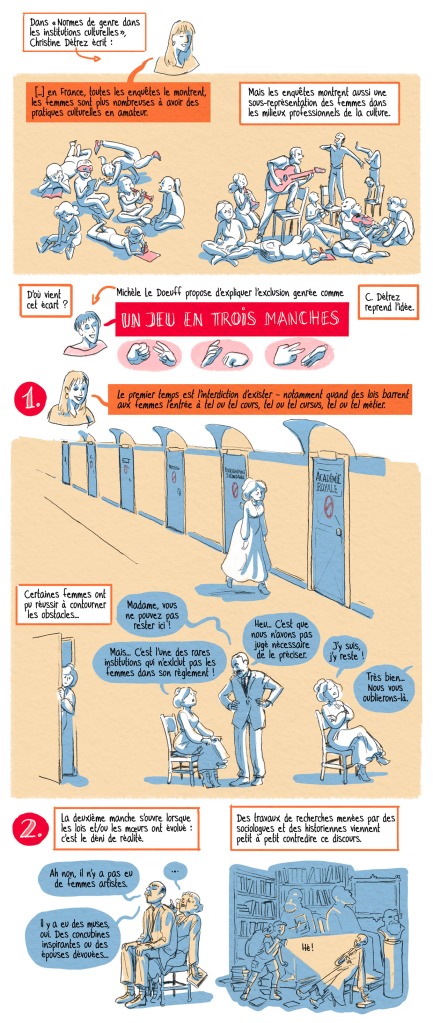

Maëlys Tirehote-Corbin et Léandre Ackermann nous proposent une illustration des concepts développés par Michèle Le Doeuff et repris par Christine Détrez « pour comprendre l’exclusion des femmes des espaces intellectuels et artistiques » (2023). Cette conceptualisation nous permet de saisir pourquoi nous avons autant de difficulté à répondre à une question aussi banale que peux-tu me citer trois autrices de bande dessinée ? – outre Claire Bretécher, qui fait figure d’exception. Notons toutefois que cela ne s’applique pas exclusivement au milieu de la BD – nous pouvons avoir presque tout autant de difficulté à citer sans trop réfléchir le nom de trois peintresses ou de trois femmes scientifiques.

Intégrer l’histoire des femmes aux récits

En 1974, Françoise Collin estime qu’il n’y a pas, « à [s]a connaissance, de bande dessinée féministe »* et relativement peu qui « traduisent un regard de femme » (1974, 67). En effet, l’histoire de la BD à cette époque pourrait se résumer en trois étapes principales, ainsi que le suggèrent Geneviève Dermenjian et Jacques Guilhaumou : (1) les années 1950 : les femmes font partie du décor mais n’existent pas à part entière dans le récit (2) les années 1960 : les femmes ne sont toujours pas sujets mais plutôt objets de désirs et de fantasmes masculins (3) les années 1970 : des figures d’héroïnes commencent à voir le jour (2006, 21-22).

Le développement d’Internet va venir bouleverser la structure du milieu, puisque les blogs (puis, plus tard, les réseaux sociaux) permettent aux femmes de publier sans passer par les maisons d’édition. Les sites d’autrices comme « Diglee, Margaux Mottin ou encore Pénélope Bagieu […] pouvaient générer plusieurs milliers de visites par jour » (Tirehote-Corbin et Ackermann 2023). Ce faisant, les éditeurs importants du milieu vont développer des catégories spécifiques de bande dessinée dite féminine, pour publier les contenus populaires sur Internet. Cependant, cette catégorisation sexiste va nuire aux carrières des artistes autant que créer une division sexiste entre des BD masculines, donc sérieuses et légitimes, contrairement aux BD féminines, ne pouvant se targuer de ces qualités.

Aujourd’hui, alors que le contenu féministe explose, la BD permet de raconter l’Histoire des femmes autant que de raconter des histoires de femmes. Cela ne signifie pas que les autrices et les artistes ne sont pas précaires, qu’elles ne vivent pas du sexisme dans leurs interactions professionnelles, mais on connait mieux les rouages du milieu et les difficultés pour les personnes minorisées de s’y faire une place. Qui plus est, la demande pour un contenu féministe est là.

Si vous aimez les bandes dessinées, n’hésitez pas à consulter mes recommandations en la matière !

*Cette affirmation est à nuancer. Mira Falardeau retrace notamment l’existence, au États-Unis, de plusieurs BD écrites par des femmes et adoptant un regard féministe : It Ain’t Me Babe (1970), Wimmen’s Comix (1971), Tits and Clits (1972-1987), Girl Fight (1974), Wet Satin (1976) (Santerre 2017, 3).

Françoise Collin. « Féminisme et bande dessinée : Gloria Steinem (préf.), Phyllis Chessler (éd.), Wonder Woman, Holt paperback ». Les Cahiers du GRIF 4 : 67-68.

Geneviève Dermenjian et Jacques Guilhaumou. 2006. « La bande dessinée : un nouveau chantier pour l’histoire des femmes ». Bulletin d’information – Association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre : 21-39.

Hugo Santerre. 2017. « La bande dessinée féministe humoristique au cours des décennies 1970 et 1980 au Québec : l’humour visuel comme outil d’appropriation des représentations » Mémoire. Université du Québec à Montréal, Maîtrise en histoire de l’art.

Maëlys Tirehote-Corbin et Léandre Ackermann. 2023. « Une lecture critique de l’histoire de la bande dessinée entre invisibilisation et exclusion : le cas des autrices en France ». Images du travail, travail des images 14. En ligne.